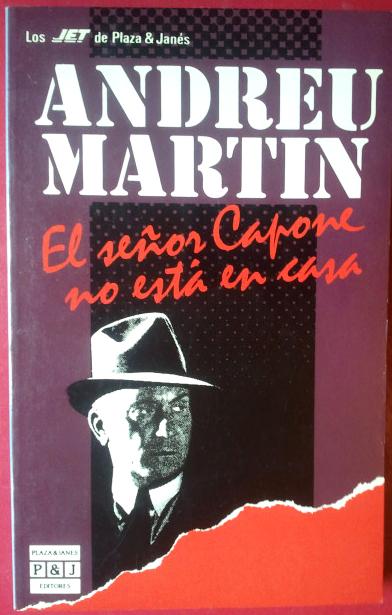

El señor Al Capone no esta en casa.

SINOPSIS

Febrero de 1930. La peor crisis económica que ha conocido el mundo ha llenado las calles de miseria, de parados, de basura, de cadáveres de empresarios suicidas. Mala época.

Tiempo atrás, una delegación de ciudadanos de Chicago (ciudad con deudas por valor de más de 300 millones de dólares) fue a ver al presidente de los EEUU para decirle que la culpa de todo la tenían los gánsteres. «Pero ¿hay gánsteres? —exclamó Hoover—. ¿En serio? ¡Pero hombre, haberlo dicho antes…!». Eliot Ness y sus incorruptibles se pusieron en acción. Mala época para los gánsteres.

Entre tanto, Zack Dallara, detective privado arruinado, el peor hijo de puta de la novela policíaca, tenía que robar carteras para poder pagarse el whisky. Muy mala época, realmente.

PRÓLOGO

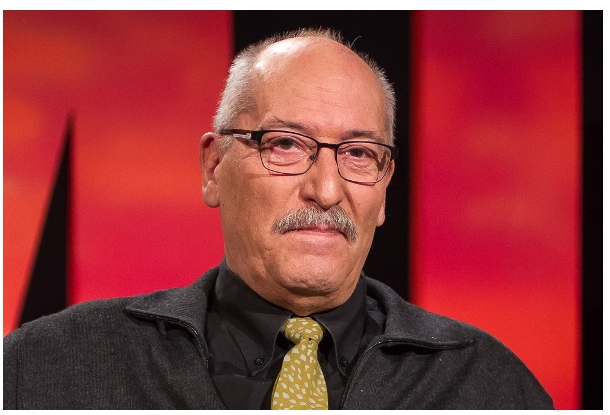

Por extraño que parezca, escribí El señor Capone no está en casa por necesidad personal y sin la intención de publicarla.

Fue mi segunda novela. Uno o dos años antes, había terminado Aprende y calla, la había presentado a un concurso literario que (según me dijeron) no ganó porque la editorial cerró sus puertas; había recibido el espaldarazo de notables profesionales como Vázquez Montalbán, Perich y Juan Marsé, jaleándome los tres para que la publicara y para que siguiera escribiendo y, a pesar de todo ello, Aprende y calla se quedó aparcada en un cajón y yo seguí dedicándome a mi oficio de esforzado guionista de cómic.

No sé ahora, pero entonces, si uno quería ganarse la vida con los guiones de cómics, tenía que escribir mucho y cualquier cosa, lo que le encargaran. Había así los guiones mimados y bien dibujados, la obra digna de la que uno se enorgullecía y enseñaba a parientes y amigos, y aquella otra producción de encargo, en donde el guionista rara vez conocía al dibujante que iba a realizarlos y el editor exigía y pagaba más la cantidad que la calidad. Eran estos trabajos casi clandestinos, que uno solía ocultar cuando venían visitas a casa y que sostenían, de hecho, la economía doméstica.

Poco después de relegar Aprende y calla a un rincón, me fue encargada una serie de historietas eróticas que debían ambientarse en el Chicago de la época de la Ley Seca. Para escribirlas (más por curiosidad y por divertirme que por exigencias del producto) me documenté muy a fondo, concretamente sobre el tremendo año 29, cuando gangsterismo y Ley Seca coincidieron con la espectacular caída de la Bolsa de Wall Street. De mis investigaciones y estudio, obtuve un archivo más que notable lamentablemente condenado al anonimato.

Fue por necesidad, pues (por necesidad de aprovechar ese archivo y unos argumentos que me divertían especialmente), que empecé a escribir la novela que se titularía El señor Capone no está en casa (uno de los títulos que más me ha costado encontrar) y que sería, como he dicho en otras ocasiones, mi ajuste de cuentas personal con los maestros americanos Hammett, Chandler, Himes, etc. Un intento por darles mi propia interpretación (que es una forma de asimilarlos y, a la vez, distanciarse de ellos). Ya lo había apuntado en mi primera novela, e insistía aquí en uno de mis temas preferidos: el que se mueve entre basura necesariamente ha de vivir sucio y no creo en los míticos detectives que se mueven a sus anchas en el mundo del hampa y consiguen mantener intacta su honestidad.

El señor Capone no está en casa representó la liberadora ejecución de mis padres literarios, fue la pataleta adolescente que me alejó de sabias pero opresoras influencias y me permitió partir a la busca de un estilo propio. Tal vez por todo ello, por la iconoclastia y la escatología que se encierra en ella, nunca pensé en llegar a publicarla. Y, una vez terminada, fue a parar al mismo cajón donde Aprende y calla estaba forrándose de polvo. (No pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que, cuanto más íntima y desvergonzada es la elaboración de una novela, mejor es el resultado).

En 1979, Aprende y calla fue a parar a manos de Carlos Pascual, director por entonces de la colección Círculo del Crimen que editaba Sedmay. Se entusiasmó el editor con la novela y me preguntó si tenía más para enviarle. Tímidamente, le confesé que tenía otra, añadiéndole una sarta de peros. Insistió en que se la enviase. Y, finalmente, se la envié.

En una posterior llamada telefónica, Carlos Pascual me dijo que le había gustado «mucho más» que Aprende y calla. Y debió de ser verdad, porque esta me la pagó. Fue la primera novela por la que percibí un adelanto en mi vida. Cincuenta mil pesetas.

Espero que ustedes, lectores de la presente edición, opinen igual que Carlos Pascual.

ANDREU MARTÍN

I

En la acera, entre escupitajos y colillas, había una botella de coñac francés. Vacía, naturalmente. En plena época de Ley Seca, una botella de coñac que debió costar, al menos, tropecientos dólares. Mientras le daba pataditas y la veía rodar por el empedrado, Zack dedicó un recuerdo al multimillonario que había podido comprarla y bebería en plena calle sin que la bofia le echara el guante. Imaginó una escena muy común en aquellos tiempos: El mister que le pide al mayordomo una botellita de ese coñac que tenía guardado para las grandes ocasiones y se la bebe en compañía de la puta de turno, retozando los dos entre edredones. Ambiente de gran lujo. Aquel día le pide a la nena que lo haga todo: que se desnude ante él, que se masturbe ante él, que le bese todo el cuerpo, que le lama las plantas de los pies, que le lea a Rimbaud. Luego, se beben la botella de coñac francés y le dice: «¿Ves esta botella? Tú y ella sois el último capricho de un perdedor». Y se pega un tiro con un revólver plateado de culata de nácar. O se tira por la ventana. Y deja a la puta y al mayordomo en un lío/sin pagarles lo que les debe. Así era la vida entonces. Al pasear por los barrios de gente de pasta, había que ir esquivando suicidas. Mala época. Y, si no, que se lo preguntaran a Zack.

Zack Dallara había sido el director de una agencia —la «Speedeye Investigations»— con diecisiete detectives a su servicio, todos con sueldos que habrían dado envidia al propio alcalde. Vestía trajes de veinte dólares y, cuando una paloma se cagaba en su sombrero, se lo regalaba a un pobre y se compraba otro. Iba a recepciones oficiales y el delegado del sheriff, Irwin, le pedía que ayudara a la Policía «por favor». Antes del 24 de octubre en que se vino abajo el frágil castillo de billetes de Banco y empezaron a llover suicidas, todo el mundo tenía pasta para malgastar haciendo seguir a sus esposas, o a sus hijos, o a sus obreros de dudosa filiación política. A partir de aquel aciago día, sin embargo, los que no se suicidaron decidieron invertir el poco dinero que les quedaba en algo más inteligente, como comer, por ejemplo. Afortunadamente, todos los empleados de Zack tuvieron el buen gusto de largarse alegando que habían encontrado empleos mejores. Zack no se lo creyó. Les devolvió el favor invitándolos a matarratas y se despidieron tan amigos, con un nudo adicional detrás del nudo de la corbata, todos agradeciendo a los demás que no rompieran a llorar a lágrima viva.

De la «Speedeye Investigations» no quedaba más que unas paredes, unos muebles y un director con las manos en los bolsillos. Un director con un traje que no se había lavado desde hacía semanas, con una barba que no se había afeitado desde hacía días. Dándole patadas a una botella de coñac francés vacía.

Los únicos que tenían dinero en aquella época eran los gánsteres.

Por eso, Zack iba siguiendo a Nick Dosio.

Nick se metió en un drugstore y Zack detrás. Nick se acodó en la barra y pidió «Coca-Cola». Zack pidió lo mismo, aunque le apetecía más tomarse un highball bien cargado.

Entonces, entraron los dos tipos elegantes, con los abrigos desabrochados. Se acercaron a Dosio y mantuvieron una breve charla con él. La charla más breve de la historia.

—¿Dosio? —le dijo uno.

Dosio se volvió hacia ellos, los reconoció, abrió los ojos desmesuradamente y recibió tres balazos en los alrededores del corazón. Uno de los hombres sacó la mano del bolsillo, la levantó mostrando a todos los parroquianos una pistola 45 para que a ninguno se le ocurriera dar su opinión, y salió corriendo detrás de su compañero. Zack, acodado tranquilamente en el mostrador; no vio nada, no se enteró de nada. Solo miró a Dosio como si este, desde el suelo, le acabara de hacer algún comentario sobre el tiempo.

En cuanto desaparecieron los torpedos, se arrodilló junto al caído y, como quien comprueba si efectivamente está muerto, le limpió la cartera. Al fin y al cabo, para eso lo estaba siguiendo desde un buen rato.

Luego, vino la Policía y se puso a hacer preguntas de rutina. Es curioso comprobar la cantidad de gente miope que va por la calle sin enterarse de lo que pasa a su alrededor. Solo faltaba que alguien hubiera preguntado: «¿Muerto?». A Irwin, el delegado del sheriff, le encantó encontrarse con Zack. Un detective siempre ve más que la otra gente.

—¿Desde cuándo te dedicas a seguir a gánsteres de la categoría de Dosio, Dallara? —De baja categoría, quería decir.

—¿Quién te ha dicho que lo siguiera?

—¿Quién ha sido?

—Una pistola que estaba dentro de un abrigo de una persona que no he visto bien.

—Vamos. Lo primero que se mira en estos casos es la cara del que lo hace.

—Lo primero que se mira en estos casos es dónde está el escondite más cercano. A menos que seas un héroe, y yo no lo soy, ¿sabías? Llevaban sombrero los dos y, uno de ellos, bigote. No te puedo decir más.

Todo quedó en agua de borrajas. Al fin y al cabo, a Irwin tampoco le entusiasmaba la idea de meterse en líos. Arreglo de cuentas y punto final. Dosio era de la banda de Vito Spaldi, de forma que los asesinos serían de la banda de O’Quincey. ¿Para qué saber más?

—… Si te acuerdas de algo que ahora se te ha olvidado, llámame, Dallara.

—Descuida.

Se separaron amistosamente frente a los policías que retiraban a Dosio en una camilla, y Zack esperó a llegar a su despacho antes de comprobar qué contenía la cartera del fiambre. Lo que son las cosas: solo contenía diez dólares y un montón de papeles. Un sobre con carta dentro, varios carnets de distintos clubes, fotografías de mujeres en pelotas y una entrada para el combate del día siguiente entre Jacks Fields, campeón mundial de los welter, y Vincent Dundee. Y Fields ni siquiera se jugaba su título.

Zack tuvo que pegarse un lingotazo de matarratas para sobreponerse al disgusto. Y después se fue a cenar pagando con dinero del muerto.

No se le ocurrió estudiar los papeles más a fondo hasta que regresó a su despacho y decidió emborracharse. Le había sobrado dinero suficiente para comprar un par de botellas más, y podía permitirse el derroche. Además, era sábado. Alternó los tragos de whisky con las ojeadas a los papeles. Hasta que descubrió que la carta iba dirigida a Vito Spaldi. La sacó del sobre y la leyó.

Se le cayó el cigarrillo de la boca y, muy sonriente, maldijo entre dientes.

II

Vito Spaldi estaba hablando por teléfono, en su despacho, cuando entró Linda después de mentir a los pistoleros de la puerta diciendo que era la hija del jefe. Quizá no la hubieran dejado pasar si ella no hubiera levantado las manos invitando a que la cachearan.

—No llevo armas. Comprobadlo vosotros mismos.

A los dos matones se les cortó la respiración al adivinar la clase de cuerpo que se escondía debajo el vestido. Se abstuvieron de meterle mano porque, si era la hija de Spaldi, aquello les podía costar un disgusto. Y, ya que no le metían mano, tenían que aceptar que era la hija del jefe, de manera que no había motivo para impedirle el paso. Linda empujó la puerta y entró. Spaldi decía al teléfono:

—¡… Sí, mañana, domingo, por la noche! ¡Claro que hay tiempo de encontrar a siete hombres para la escolta! ¿Qué te crees que tienen que hacer? ¿Ir a la iglesia? ¡Nick dijo que podría encontrarlos, y si Nick podía encontrarlos tú también podrás, Hollow, diablos…!

Desvió la mirada casualmente y arqueó las cejas al ver que Linda, con una sonrisa deslumbrante, se desabrochaba el vestido, lo dejaba caer alrededor de sus pies y empezaba a quitarse la ropa interior.

Spaldi aulló, al teléfono:

—¡Espera, Hollow! ¡Luego te llamo! —Y aulló en dirección a la chica—: ¿Qué cojones significa esto?

Linda no perdió su sonrisa. Tenía ya los pechos al aire y empezó a saltar al ritmo de una música imaginaria. Era francamente hermosa, irresistible, a pesar de su poca edad. Con el pelo largo, rubio y rizado, ojos de ángel y boca de puta. Si hubiera ido vestida de colegiala, Spaldi ni la habría mirado. Le habría dado caramelos y la habría mandado a jugar con muñecas. Pero desnuda como estaba, sus dos pequeñas tetas al aire, los pezoncillos sonrosados e inocentes y la combinación que bajaba por la suave curva de las caderas, mostrando cada vez más piel por debajo del ombligo, bien, todo eso era demasiado para los cuarenta y siete años de Spaldi. No se le cayeron los ojos al suelo de milagro.

—Me han dicho que necesita usted atracciones para sus bares —dijo ella—. Yo canto muy bien… Y bailo… ¿Qué le parece cómo bailo?

Vito Spaldi se pasó la lengua por los labios. Linda se puso a cantar y bailar alegremente un charlestón con un meneo de tetas que hacía castañetear los dientes.

Cayó la combinación y el despacho fue iluminado por un diminuto triángulo de pelos rubios. Spaldi boqueaba. Aquella putita recién salida del parvulario se movía tan bien como si hubiera recibido clases intensivas en el «Moulin Rouge». Spaldi se quitó la chaqueta y se acercó a la niña con cara de lobo al acecho de Caperucita. Interrumpió la función clavando sus labios babosos en los de Linda.

Ella se separó cosa de tres milímetros. Habló echando un cálido aliento a la cara de Spaldi.

—¿Pero qué se ha creído…? —dijo, dejando que una pícara sonrisa la traicionara.

—A las bailarinas, en mis locales, se les exigen ciertos trabajitos extras… —roncó el gánster, echándole una pestilencia a tabaco habano.

Linda retrocedió con un recato tan falso como un billete de tres dólares. Spaldi se mantuvo pegado a ella hasta que tropezaron con una mesita adosada a la pared.

—Pero yo no puedo hacer esa clase de trabajitos…

—Claro que puedes…

La tumbó sobre la mesa y ella no hizo ningún intento de escabullirse mientras él se desabrochaba el pantalón y se le acostaba encima, casi asfixiándola bajo su peso.

—Claro que puedes…

—No, no puedo… Eso es… inmoral… —decía la nena besándole el cuello, los labios, abriendo las piernas para que él se encontrara cómodo.

Luego gritó, y él empezó a resoplar como un fuelle. ¡La muy puta estaba más inaugurada que el Golden Gate Bridge! ¡Era tan virgen como el asfalto de la State Street! ¡Pero, Dios, cómo se movía! ¡Y cómo ronroneaba! ¡Y cómo movía los labios y la lengua! Spaldi se puso al rojo y, de repente, se puso lívido y, de repente, descargó todo su peso sobre la chica, rendido.

Y, de repente, alguien golpeó la puerta con todas sus fuerzas y la voz de Carla resonó en todo el edificio.

—¿Qué demonios haces encerrado en tu despacho, Vito? ¡Sal de ahí! ¿Qué estás haciendo? ¿Es que no me oyes?

Spaldi saltó de la mesa, tambaleándose, a punto de caerse. Se hizo un lío con las manos mientras trataba de abrocharse el pantalón y arreglarse el pelo y la ropa, todo a la vez. Dijo:

—¡Dios mío! ¡Carla! —Y se volvió hacia Linda señalándola con el dedo—. ¡Maldita puta redomada…!

Se interrumpió. Aquellas tetas de apariencia inocente, y aquel triángulo rubio, seguían al descubierto, palpitantes y atractivos. Iluminando el despacho como si no hubiera otra luz en el mundo. Su carita asustada, sus ojos muy abiertos, ingenuos, de animalito apaleado, vencieron una vez más la violencia de Spaldi.

—Oye, nena… ¡Dios! ¡En qué lío me has metido…!

Fuera seguían sonando los golpes y la enérgica voz de Carla.

—¡Abre de una vez, hijo de perra! ¡ABRE!

Spaldi iba de un lado al otro sin saber qué hacer.

—Me llamo Linda Cunningham. Acuérdate de cunnilingus y te acordarás de mí —dijo la niña tímidamente, tratando de sonreír.

Él también trató de sonreír. Pero no lo consiguió. Se precipitó al escritorio, abrió un cajón y sacó de él un revólver.

—¡Vístete! —ordenó.

La chica tardó segundos en ponerse el vestido y hacer una pelota con la ropa interior. Se le había contagiado la excitación del tipo. Vio, asustada, cómo abría la puerta, y vio que la mujer que estaba fuera se quedaba petrificada ante el revólver. Detrás de ella estaban los dos guardianes, con el rostro desencajado.

—¡Atrás! ¡Retroceded! —chilló Spaldi, histérico.

—Eres un guarro hijo de puta —dijo Carla.

Pero retrocedió.

—¡Sal, Linda! —ordenó Spaldi.

Linda salió a toda velocidad, bajó despavorida las escaleras que llevaban al hall y abandonó la mansión como si la persiguiera Atila con todo su ejército de hunos.

Spaldi y Carla se miraban fijamente, paralizados uno frente al otro. Los dos pensaban que, tarde o temprano, ese revólver dejaría de interponerse. Entonces, se vería quién era el más fuerte.

III

El club de Frabelli era un tugurio asqueroso, para entrar al cual había que llamar con una clave determinada. Inmediatamente se abría un ventanuco y se asomaba Richy. Uno, si era cliente asiduo, decía:

—¿Qué tal, Richy?

Y Richy contestaba:

—¡Zaccaria! ¡Cuánto tiempo sin verte por aquí! —por ejemplo.

Abría la puerta, la volvía a cerrar y, mientras cacheaba al recién llegado, comentaban cosas sobre el boxeo, o sobre la muerte de Nick Dosio, «esos cabrones de irlandeses vuelven a las andadas, se creen que han asustado a Capone, habrá que darles un escarmiento, Spaldi está destrozado, quería mucho a Nick». Después de asegurarse de que el cliente iba completamente desarmado, Richy abría la marcha por un corredor que desembocaba en una sala llena de humo y de voces. Gina cantaba blues en una especie de escenario, con un vestido dorado brillante donde rebotaban las luces de un par de focos. Detrás de ella, cinco músicos se morían de aburrimiento sobre los instrumentos.

Gina, más que cantar bien, lo que hacía era moverse de maravilla. Apenas un suave contoneo de sus caderas perfectamente dibujadas por el vestido ajustadísimo. Apenas un adelantar sus fenomenales pechos que iban a reventar de un momento a otro el pronunciado escote que los oprimía. Hacía un mohín especial con la boca que a uno le ponía la carne de gallina. Y parpadeaba de una forma que resultaba peligrosa para los cardíacos. Zack no dejó de mirarla mientras lo conducían a la mesa, y ella le devolvió la mirada, y los dos sintieron como una descarga eléctrica.

La suya era una romántica historia de amor. Zack había pagado seis dólares por ella un día que iba borracho perdido y se la encontró haciendo la calle por Cicero. Se la llevó al hotel y se entusiasmó con sus pechos enormes, esféricos, sólidos, con sus piernas largas y delgadas. Le sorprendió la dulzura de la chica, quizás un poco empalagosa, y resolvió portarse bien con ella. Se dedicaron a jugar como críos durante media hora antes de entrar en materia. Todo fue tan dulce, tan suave y tan acaramelado como una comedia musical. Nada de mordiscos ni gritos ni de golpes ni nada. A la tía le entusiasmó comprobar que las manazas de Zack eran más cuidadosas que las de un obispo. Y el detective la engatusó diciéndole que llegaría lejos, que tenía clase. Le describió el «Hawtorne Inn», el restaurante donde solía comer Capone, le dijo que ella viviría un día en esa pompa y ese boato, con un vestido distinto cada día, entre senadores, alcaldes y gánsteres. A Gina se le hacía la boca agua.

Se siguieron viendo y ella no quiso cobrarle nunca más. Zack iba a buscarla porque le salía gratis y Gina le seguía la corriente para que le hablara de columnas de oro y cortinas de terciopelo. Y los dos se derretían juntos, entre finuras, caricias y sonrisas. Un día, Zack llegó a la suprema sofisticación de regalarle una flor. La verdad era que Gina tenía clase. Y, en cuanto se quitara esa manía de escupir por el colmillo, aún tendría más.

Luego, el cebón de Vito Spaldi se encaprichó de ella y la sepultó bajo una montaña de abrigos de pieles y joyas que casi parecían auténticas.

Vito Spaldi era un mamón que se volvía loco por los culos redondos y bamboleantes como aquel. Se decía que eso era motivo de continuas reyertas entre su esposa Carla y él. Carla era un tipazo de mucho carácter que, un día, en público, había llegado a amenazarlo con Una navaja. Era un palmo más alta que Vito y consiguió acojonarlo. Tres de los matones del gánster habían sudado tinta para sujetarla. Y todos contaban que Vito sudaba tinta cada día que se ponía cachondo y quería echarle un polvo a Gina. Por eso, la metió a trabajar en el tugurio de Frabelli y, cuando quería acostarse con ella, le decía a Carla que iba a echar un vistazo a los negocios. Desde entonces, el hermoso idilio entre Zack y Gina se resumió a una serie de miradas incendiarias que se cruzaban cuando la economía del detective le permitía ir al club, o a alguna noche esporádica en que ella se escapaba del despacho con una botella de auténtico whisky canadiense.

Zack se sintió más que excitado al verla de nuevo. Solo la rápida mirada qué Gina dirigió a un rincón de la sala impidió que la saludara con un gesto. En ese rincón estaba Spaldi, rodeado de sus Campesinos. Se le caía la baba ante el aparatoso escote cuya hendidura central hubiera sugerido pensamientos obscenos a un niño de teta. Seguramente, le estaba hirviendo el cerebro solo de pensar en lo que ocurriría cuando le quitase a Gina aquel vestido como se le quita la piel a una banana.

—Un café —pidió Zack. O, lo que era lo mismo, matarratas en taza. El viejo truco.

En el tiempo que invirtió el camarero en servir el café, Zack sacó una tarjeta con el nombre de Phil Carney, Librerías, y escribió en el dorso «15 000 $». Gina sabía que él nunca daba tarjetas con su verdadero nombre. Entendería. Y los números la harían caer como un pajarito.

El camarero trajo la taza y Zack le pagó, añadiendo un dólar de propina, la tarjeta y un guiño. Y procedió a beberse aquella porquería pensando en otra cosa, para no vomitar. Una botella de las que traían de Canadá los Campesinos de Spaldi, debidamente rebajada y mezclada, daba cinco botellas a las que se ponía etiqueta nueva. Y la mierda resultante se vendía a catorce dólares (14) la botella. Si se calcula que, en Canadá el whisky original salía a cuatro dólares (4) la botella, se llegará a la conclusión de que aquella gentuza eran los envenenadores mejor pagados desde la época de los Borgia.

El camarero le dio disimuladamente la tarjeta a Gina, y ella la leyó en un aparte, fingiendo que iba a beber agua detrás del piano. Cantó la última canción con ojos tan brillantes como si se hubiera fumado un kilo de opio y, en cuanto se acabaron los aplausos del público, se dirigió resueltamente a la mesa de Spaldi. Discutieron un rato. El italianini debía estar ansioso por revolcarse con ella, se puso como una fiera. La chica lo convenció diciendo «Menstruación» de forma que lo oyeran todos los clientes. Spaldi enrojeció como si estuviera sentado sobre una estufa y sacó humo por las orejas. Pero no volvió a insistir. Gina se fue a los camerinos moviendo todas sus curvas y Zack salió a la calle calculando si aún le quedaba dinero para un taxi. Le quedaba.

La estaba esperando cuando salió envuelta en un abrigo de pieles. Se había retocado el maquillaje y lo saludó con una sonrisa enloquecedora y con ese morrito que era como un beso desperdiciado en el aire. Zack ordenó al taxista que los llevara directamente al despacho y, durante todo el trayecto, mantuvo su manaza en la rodilla de Gina, acariciándosela con insistencia, en un ir y venir nervioso. No dijeron ni una palabra hasta que la puerta del despacho estuvo cerrada y bien cerrada. Y la nena se echó en sus brazos:

—¡Mi amor! ¡Es el truco más ingenioso que han usado nunca para acostarse conmigo!

—No es un truco. Son quince mil dólares.

La chica palideció hasta quedar tan amarilla como el vestido dorado que estaba desabrochando. Fue como si se le hubiera acabado la cuerda. Para ponerla de nuevo en marcha, Zack cogió la carta dirigida a Vito Spaldi y se la puso delante de la nariz. Estaba firmada por Frank Nitti, el tesorero de la banda de Capone.

Desde que Scarface estaba en la Eastern Penitenciary de Filadelfia (se decía que voluntariamente, para huir de las amenazas de Bugs Moran), entre los mafiosos de Chicago había cundido el desconcierto. Eliot Ness y sus esquizofrénicos causaban auténticos estragos en sus garitos y almacenes. La carta denotaba un cierto aire de «sálvese quien pueda». Frank Nitti ordenaba a Vito Spaldi que desmantelase la oficina de apuestas que tenía a su cargo y que le enviase todos los papeles y el dinero en depósito el domingo día 2. La carta advertía que esperaban recibir, al menos, 15 000 del ala.

Gina tartamudeó sin poder apartar los ojos del papel.

—O’Quincey pagará lo que le pidamos por esta carta.

—No quiero que O’Quincey me pague nada. Quiero los quince mil.

Zack acabó de desabrochar el vestido dorado, metió las manos por la abertura de la espalda y, rodeando el delgado cuerpo de Gina, capturó los pechos macizos y calientes por debajo de la ropa. Al mismo tiempo, evitó que la chica cayera al suelo.

—Estás completamente loco, Zack… —dijo Gina en un murmullo, mientras él la besaba en el cuello y hacía que el vestido se enrollara cintura abajo.

—¿Cómo hacer para quitarte este vestido sin despellejarte a la vez? —contestó.

IV

Zack y Gina retozaron durante mucho rato antes de que él se atreviese a contarle el plan que tenía en mente. Sabía que la chica no tenía ninguna tendencia al masoquismo y por eso era necesario dorarle bien la píldora antes de empezar a darle trompazos.

La desnudó con sumo cuidado, con las caricias más suaves de que era capaz, un roce entre los muslos al quitarle las medias, un beso superficial en los pezones cuando estos salieron al descubierto. Le acarició el pelo, despeinándola tal como a ella le gustaba, hasta que la chica echó la cabeza atrás, y entonces pasó a besarle el cuello. Allí arriesgó los primeros mordiscos, en el lóbulo de la oreja, suaves e inofensivos pellizcos. Y empezó a bajar, lamiendo los promontorios que culminaban en el botoncillo oscuro, muy oscuro. Gina cerró los ojos y se dejó caer a plomo, de espaldas sobre el sofá, haciéndose la muerta.

Así solían hacer las cosas. El primer día se había alarmado mucho al ver los músculos de Zack, sus manos que eran como dos palas de madera, sus ojos turbios y algo enloquecidos por el alcohol. Utilizó el truco habitual para contener a los brutos «Cuidado, tranquilo, suave, ya verás que es más divertido si lo hacemos con calma». Pero, desde que descubrió que Zack hacía las cosas como a ella le gustaba, se abandonaba plenamente en sus manos. Y le encantaba fingir el desmayo, dejarse caer y cerrar los ojos, esperando que el Príncipe Encantado fuera a despertarla de su letargo con sutileza de mariposa. Desnuda, tumbada en el sofá, con las piernas ligeramente separadas.

Él, entretanto, pensaba cómo convencerla de que era necesario hincharle la cara a bofetadas. ¡Diablos, se decía, que no es la primera vez que pegas a una tía! ¡Y, además, esta somanta vale quince mil pafias, maldita sea! Agarró a la Bella Durmiente de los hombros y la sacudió.

—Gina… Nena… —susurró.

—Mmmmh… —Una sonrisa, un ronroneo—. Estoy muerta…

—Nena… —Zack tosió—. ¿Te gusta que te peguen?

Gina abrió dos ojos enormes, brillantes y asustados.

—¡No! —dijo, escandalizada—. Ya sabes que no…

—¿Ni por siete mil quinientos?

Estaba alarmada. Hizo gesto de apartarse, pero no pudo desprenderse de las manos que la sujetaban.

—¡No! ¿Qué…, qué quieres decir? —No le dejó explicarse—: Ya hablaremos luego de los dólares, Zack… Ahora, bésame. Vamos, chico, adelante, valiente…

Zack se lanzó. Tampoco a él le apetecía interrumpir la juerga en aquel momento. Luego, ya habría tiempo de golpes, gritos y disgustos. Él de rodillas entre las piernas abiertas, ella sentada en el sofá, sus manazas atenazaron la suave curva de las caderas y atrajeron a la chica hacia sí.

Gina exhaló un grito de sorpresa y se tensó como un arco.

El movimiento empezó siendo blando, tranquilo, delicado, tierno, pero Zack pensó que con tanta blandenguería, luego no sería capaz de hacerle ningún daño. De forma que se dijo: «Al cuerno», y aceleró el ritmo por su cuenta. Al paso, al trote, al galope y la carrera desenfrenada. A Gina se le cortó la respiración, abrió la boca y lo miró con los ojos fuera de las órbitas. Pareció aterrorizada por un segundo. Zack estaba completamente congestionado, le brillaban los ojos, sudaba. De repente, ella enseñó los dientes en una mueca inequívoca, quién sabe si de dolor o de placer, echó la cabeza atrás, los dos gritaron un poco, con una especie de rugidos, la nena se derrumbó sobre el sofá y el detective se dejó caer de espaldas al suelo. En su agotamiento, él se decía: «Ahora. Vamos, ahora, díselo de una vez».

Pasaron aún unos segundos. Adormilado boca arriba sobre las frías y sucias baldosas, él dijo:

—Tendré que darte una paliza nena.

Gina solo movió la boca. Para sonreír y para contestar.

—Lo dices para asustarme… ¿Te gusta asustar a las chicas, fanfarrón?

—Lo digo porque es necesario para ganar los quince mil, nena. Escucha… Spaldi es celoso, violento y tonto…

—Sí… Me gusta más como lo haces tú, Zack… —se quejaba ella desmayadamente. Gemía—: No me gusta que me peguen…

—Al cargarse a Dosio, es como si le hubieran cortado el brazo derecho. Debe estar sacando chispas porque es un imbécil y se cree eso que dicen de que los irlandeses cabalgan de nuevo. Tenemos que darle un motivo para que ataque a O’Quincey mañana mismo, por la noche.

Los dos seguían inmóviles, en el suelo y en el sofá, con los ojos cerrados, hablando infinitamente cansados.

—Pero a mí no me gusta que me peguen…

—Es todo lo que tienes que hacer para conseguir tu parte, nena. Yo me encargo de todo lo demás.

—¿Por qué lo haces, Zack? Tú eres gente bien, siempre has trabajado con la bofia…

—Estoy en el baile y tengo que bailar. Tengo hambre y quiero comer. Y las reglas no las he inventado yo. Los polis y los gánsteres marcan el ritmo y lo sigues o te afeitan.

—Está bien. Empieza cariño…

A Zack no le apetecía en absoluto. Pero los negocios son los negocios. Se levantó torpemente y miró a Gina, tumbada, como muerta. La oyó gemir:

—No me gusta que me peguen, Zack…

Si creía que iba a ablandarle con eso… la agarró de un brazo y tiró violentamente de ella hasta poner su cara al alcance del puño que trazó un arco en el aire. Sonó a huesos rotos y hubo un revuelo de pelo negro. La chica pareció despertar de un profundo sueño. Lanzó un grito y se puso en movimiento. No llegó a tiempo de esquivar el segundo trompazo que la pilló de lleno en la nariz y la tiró aparatosamente de espaldas.

—¡ZACK! ¡Pegas muy fuerte! —chilló, con lágrimas en los ojos.

Zack le envió una patada a las costillas. Esperaba no romperle ninguna, tampoco era necesario exagerar.

—Los golpes flojos no dejan marca, cariño.

Otra patada.

Gina estaba ya llorando como una Magdalena, escupiendo los peores insultos imaginables. Con toda delicadeza, Zack la ayudó a ponerse en pie y calibró los estragos que había causado hasta el momento. Sus ojos se detuvieron a la altura de las tetas. Allí faltaba el toque de genio. Empezó a pellizcárselas a dos manos, en torno a los pezones. Muy fuerte. Y la nena decidió defenderse.

Tuvo que enviarle un nuevo puñetazo al mentón para evitar que le marcara la cara con las uñas. Y la Bella Durmiente cayó sobre el sofá y quedó desmayada, esta vez en serio. Zack siguió pellizcándole los pechos hasta que se cubrieron de manchas violáceas que habrían despertado la compasión de un verdugo medieval.

Se levantó para apreciar la obra a distancia, como hacen los pintores. Quedó satisfecho. Miró su tentetieso y maldijo entre dientes. ¡Solo le faltaba aquello! Ya le daría gusto en cuanto terminara el trabajo.

Fue por el vestido dorado y lo desgarró.

Le sobresaltaron los besos de Gina en las nalgas. Le sobresaltó que ella abrazara sus muslos, desde atrás. Le sobresaltó que dijera:

—Tendrás que compensar esto de alguna forma, Zack…

El vestido ya estaba bastante estropeado. Había llegado el momento de compensar por los destrozos.

V

Vito Spaldi se levantó de su sillón hecho una fiera, dispuesto a gritar algo así como:

—¿No te he dicho mil veces que no vengas a verme a mi despacho, maldita sea? ¿Y no os he dicho a vosotros que no dejéis entrar a nadie sin consultarme antes?

Pero se quedó con la boca abierta y no dijo nada.

Uno de los guardianes balbuceó:

—La señora Carla ha salido hace poco y ha dicho que no volvería hasta la noche.

Y Gina, llorando como una cría, se le echó al cuello y empezó a contar, entre sollozos, que los hombres de O’Quincey la habían secuestrado la noche anterior, a la salida del tugurio de Frabelli, que la habían llevado a un descampado y allí la golpearon y violaron, uno tras otro, cinco cerdos irlandeses. Y la insultaban, y decían que al cerdo de Vito Spaldi le iban a hacer lo mismo. El aludido dio un paso atrás, echó una mirada de horror al magullado cuerpo de Gina y se puso a blasfemar y a dar puñetazos y patadas en los muebles. Gritó que iba a matar a todos los irlandeses, que todo aquello respondía a una ofensiva de O’Quincey para echarlo de la ciudad. Gritó que iba a cortarles los cojones a todos y que se los iba a meter en la boca, antes de matarlos a estacazos. Estuvo pataleando y chillando hasta que le dio el ahogo y tuvo que sentarse en un sillón para recuperar la calma.

Entonces, Gina, abocándose sobre él, acariciándole la calva y mirándolo con los ojos llenos de rabia, le comunicó que se había enterado de algo que iba a ocurrir aquella misma noche.

—… Supongo que creían que estaba desmayada, y se pusieron a hablar. Uno se llamaba Sullivan y decía que esta noche se van a reunir todos los de la banda en el almacén del Norte, a las ocho. —Sacaba chispas por los ojos, siseaba—: Allí, podrás matarlos a todos, Vito. Estarán todos reunidos… Seguro que también están los hijoputas que mataron a Nick Dosio… Coge todos los hombres que puedas, Vito, y ve por ellos. Mátalos, mátalos, mátalos…

En los ojos de Spaldi apareció primero la determinación, luego la duda. Quería matar a todos los cabrones de O’Quincey, pero Frank Nitti reclamaba el dinero de las apuestas para aquella misma noche. Ya no le podía decir que no. Si quería terminar con el gang de O’Quincey, necesitaría a los siete hombres que había reservado para la escolta del dinero. Pero no podía arriesgarse a enviar la pasta sin guardias…

Gina repetía, entre dientes y mirándolo con ojos de arpía:

—… Mátalos… Mata a todos esos irlandeses… Se han atrevido a demasiado… Se atreverán a más…

La rabia se contagia como la hepatitis. En la cabeza de Spaldi se barajaban cada vez más ideas. Los irlandeses quieren recuperar el terreno que perdieron después de la Matanza de San Valentín. Bugs Moran, el único superviviente de los Tres Mosqueteros Irlandeses, ha amenazado con matar a Capone. Y está aliado con Joseph Aiello, el presidente de la Unión Italo-Americana, y aún puede contar con las fuerzas de los O’Donnell del Oeste. ¡Y Capone les tiene miedo! La Policía ya no lo deja en paz, ya no es el Jeque Intocable. Además, está en chirona desde mayo. El ocho de mayo se cargó a Guinta, Scalise y Anselmi porque conspiraban contra él. Esos tres eran de su banda, si se atrevieron a conspirar fue porque lo vieron debilitado. En seguida, Al Capone organizó la Gran Reunión de Atlantic City. Eso significaba que tenía miedo, que buscaba apoyo. Y el dieciséis de mayo lo detuvieron en Filadelfia y lo enviaron a chirona. Es la última oportunidad de Bugs Moran y sus irlandeses para una ofensiva, y se dice que piensa iniciarla con gánsteres de ciudades pequeñas. ¡Ha empezado por la tuya, Vito! O’Quincey fue un incondicional de O’Bánnion, y de Hymie Weiss, y ahora debe recibir órdenes directamente de Moran. ¡Se ha atrevido a matar a Dosio! ¡Se ha atrevido a tocar a tu querida! ¡Y el próximo serás tú, Vito! Y se adueñarán de la ciudad, la convertirán en cuartel general de los irlandeses, para avanzar sobre Chicago primero, sobre Cicero por fin. Si logras exterminar a los irlandeses de O’Quincey, Capone te estará agradecido, podrás ocupar un lugar en Chicago, fuera de este sucio y pequeño pueblo…

Todas estas ideas rebotaban en el cerebro de Spaldi, se iban convirtiendo en delirios de grandeza como una piedra echada a rodar se convierte en una gran bola de nieve. Y, además, aquel pecho fuera del vestido dorado atraía su mano como el imán atrae al hierro. Los ojos de Gina parecían decirle: «Acaba con esos cerdos irlandeses y podrás hacer de mí lo que quieras».

Y, tal como Zack había previsto, Vito Spaldi perdió la cabeza.

Se levantó de un salto, echó a Gina de su despacho, la puso en manos de sus matones y pidió que llamaran a un médico. En realidad, más que por la salud de Gina, Spaldi se preocupaba porque ni Gina ni nadie oyera ni una sola palabra de lo que tenía que decir por teléfono.

Pidió un número. Le pusieron. Dijo:

—¿Hollow? ¡Contraorden! ¡Necesito a los siete hombres de la escolta aquí, en mi despacho, esta noche, a las siete! ¡Todos armados! ¿Okey? ¡Bien! ¡Tú te encargarás de llevar la pasta a Chicago! ¡Sí, tú solo!, ¿qué pasa? ¿No tienes fuerza ni para levantar una maleta? ¡Nadie sabe nada del envío, nadie sabrá nada si tú no dices nada! ¡Sal antes de lo previsto, en otro coche, disfrázate, esconde el dinero como puedas, pero llévalo! ¡Y me respondes con tu vida!

VI

—Esperad un momento. Tengo que ir al retrete —dijo Gina.

Avanzó hacia el fondo del pasillo. Los gorilas, detrás. La chica se volvió de repente y los otros se detuvieron.

—¿Se puede saber dónde vais? ¿Qué queréis? ¿Ver cómo meo?

Los tipos hicieron que no con la cabeza.

La chica sonrió para sus adentros. Todo marchaba tal como Zack había previsto. «Los pistoleros de Spaldi son patanes con corbata —había dicho—. Enséñales el culo y se pondrán a toser». Volvió a enfilar el pasillo y lo recorrió hasta el final dejando clavados a aquel par de cazurros. Dobló la esquina, tres pasos más y se detuvo frente a la puerta del cuarto de baño. Esperó unos momentos. Nadie iba tras ella. Los Campesinos estarían esperando a que se les pasara el rubor. No daban señales de vida.

Muy resuelta, dio tres pasos más hasta la puerta de al lado, accionó el pomo, se abrió, y Gina entró en una habitación en penumbra. Sobre una mesa, había siete u ocho metralletas «Thompson», dos pistolas automáticas, un par de piñas. En un armario, cajas de balas. Ni un mueble-armero, ningún tipo de orden, una muestra más del estilo Spaldi. Chapuza absoluta. Si Capone viera aquello (lo fácil que era llegar hasta las armas, el desorden, el mal estado en el que se conservan los cacharros), era difícil decir si se habría echado a reír o a llorar.

Cogió dos «Thompson» y cuatro cajas de balas. Se acercó a la puerta y escuchó. No se oía a nadie en el pasillo. Salió cautelosamente, asustada, sabiendo lo que se jugaba si la sorprendían. Una vez en el pasillo, se precipitó al cuarto de baño y se encerró en él.

Se subió a la taza del váter y asomó la culata de una «Thompson» por entre las rejas del ventanuco elevado. Esperó, cada vez más nerviosa.

En ese momento, llamaron a la puerta.

—¡Señorita Gina! ¿Se encuentra usted mal?

—¡Vete a la mierda, cabrito! ¿Es que ya no se puede ni cagar con tranquilidad?

Al otro lado de la puerta:

—Es que… acaba de llegar el doctor Zibal… Quiere verla… Está preocupado por su salud.

Gina seguía de pie sobre la taza, con el brazo en alto, asomando la metralleta por la ventana. La «Thompson» pesaba más de lo que ella creía, cualquiera que pasara por el callejón podía ver aquello y extrañarse, y dar la alarma, y el hijoputa de Zack no daba señales de vida. Se estaba poniendo histérica.

—¡Dile al doctor que se haga una paja!

En ese mismo momento, Zack bajaba del coche que acababa de robar, se aseguraba de que el callejón estaba desierto, se subía al techo del vehículo y cogía la culata de la «Thompson» que asomaba por el ventanuco enrejado.

—¡Soy yo! ¡Zack! —susurró lo bastante alto como para que le oyera Gina, dentro.

Gina sintió tanto alivio como si realmente hubiera estado haciendo lo que creían lo gánsteres de fuera y acabara de quitarse un peso de encima. Levantó la segunda «Thompson» y la asomó por la ventana. Una mano la sujetó y desapareció el arma. Tuvo que ponerse de puntillas para sacar una, dos, tres, las cuatro cajas de balas. Oyó una maldición ronca al otro lado. Se había caído una caja al suelo y se había roto, desparramando las balas debajo del coche.

Gina tiró de la cadena y esperó unos instantes. Abrió la puerta del cuarto de baño y salió al pasillo. Los Campesinos no sabían dónde mirar.

—¡A ver! ¿Dónde está el doctor?

—Ha ido al otro cuarto de baño. Ha dicho que en seguida viene.

En el callejón, Zack tiró las cajas al interior del coche, de cualquier forma. Envolvió las «Thompson» en una manta, recogió las balas del suelo y salió zumbando.

Le había costado robar el coche. No era fácil en una ciudad pequeña como aquella. Tuvo que buscar uno desconocido, de algún forastero. Se quedó con un «Buick» de seis cilindros aparcado junto a los almacenes de carbón, lo escondió en un garaje abandonado del otro lado de la población hasta la hora en que se había citado con Gina y ahora tenía que esconderlo de nuevo. Estaba nervioso, muy nervioso. Era muy consciente de lo que estaban apostando, Gina y él, en aquel juego.

Se alejó de la ciudad por la carretera de Milwaukee, se metió en un bosque y, después de fumarse un cigarrillo, procedió a engrasar las «Thompson». Después, llenó los cargadores. No eran ukeleles, de esos en forma de tambor, sino de los planos. Cabían menos balas, pero serían suficientes… si todo iba como él esperaba. Si fallaba algo, no se salvarían ni con la ayuda de un obús.

Hacía frío. El metal estaba helado. Y los ojos de Zack, al pensar en lo que iban a hacer aquella tarde, también estaban helados.

VII

Al llegar a Norteamérica, Vito Spaldi solo era un cocinero con unos ahorrillos. Montó un restaurante, prosperó y se hizo su fortuna antes de lo que esperaba. Admiraba a los duros de Chicago, ansiaba ser uno de ellos, ser tan elegante como ellos y tener tanto poder como ellos. Al menos, era italiano, como ellos, y ese era un buen comienzo. Empezó a frecuentar la «Unión Siciliana» en 1924, cuando Angelo Genna era el presidente y el clan de los Genna era respetado. Este clan toleró la presencia del gordito Spaldi porque, como decía Sam el Jefe, «es un imbécil qué tiene pasta, y esos son los que nos interesan». Cuando mataron a Angelo el 25 de mayo del 25, y Samoots Amatuna ocupó la presidencia, Spaldi se llevó la primera sorpresa. Amatuna, con menos escrúpulos y menos tiempo que perder, le dijo que no quería volver a verlo hasta que hubiera matado tantos hombres como él. Vito Spaldi escondió la cabeza debajo del ala y empezó a frecuentar el «Hawthorne Inn», para hacerse el encontradizo con Capone. Este, un día, preguntó a Tony Lombardo:

—¿Quién es ese payaso?

—Un Campesino —se limitó a decir Lombardo.

Se rieron mucho y se olvidaron de él. El 13 de noviembre Samoots Amatuna se fue al otro barrio a medio afeitar porque las balas lo alcanzaron en el sillón de la barbería. Y, por fin, ocupó el trono de la «Unión Siciliana» el hombre de Capone: Tony Lombardo. Vito Spaldi, convencido de que eran íntimos amigos, se presentó en su despacho con una sonrisa de oreja a oreja y dijo a Tony: «Aquí me tienes». Lombardo apoyó su dedo índice en el pecho de Spaldi.

—Lárgate, Campesino. Tú eres un tonto. Y, en Chicago, los tontos acaban con los cojones en la boca.

Pasó el tiempo. A Lombardo le metieron dos dum-dum en la cabeza, a su sucesor en el Unione lo acribillaron, y al sucesor del sucesor le machacaron el cráneo con un bate de béisbol. Y Aiello, enemigo de Capone y aliado de Moran, subió al trono de lo que para entonces se llamaba «Unión Italo-Americana». Entretanto, nadie sabía por qué extraño milagro, Capone envió a Spaldi de nuevo a su pueblo y le encargó que embotellara y distribuyera el whisky que se fabricaba en las destilerías clandestinas de la zona. Le permitió también dirigir el juego y la prostitución a cambio de «solo» el 65 por ciento de los beneficios. Y Vito Spaldi regresó a su ciudad tan contento, convencido de que era «el Rey» y presumiendo de que Capone en persona lo había colocado allí. Jamás se le ocurrió pensar que, de no haber ido a cepillar chaquetas a Chicago, ahora tendría los beneficios netos para él solo.

Reclutó a un montón de cafres de las granjas cercanas, jovenzuelos bizcos y desdentados, les metió un revólver en las manos y les notificó pomposamente que, a partir de entonces, trabajaban para Capone. Ellos se encogieron de hombros. Les daba igual trabajar para Capone que para Fu Manchú. El caso era comer caliente.

Hollow era uno de estos patanes. Y le aterrorizaba la idea de transportar quince mil dólares de Capone sin ninguna escolta. Se buscó la compañía de un animal llamado Guzzler, una especie de retrasado mental que había aprendido a disparar con revólver porque le daba mucha risa el ruido que hacía. Hollow le metió una «Thompson» en las manos y los dos se «disfrazaron» con ridículos sombreros de paja. Salieron hacia Chicago a las siete y media, en cuanto oscureció. La maleta con la pasta estaba escondida debajo del asiento del conductor.

Zack y Gina se encontraron a las doce del mediodía, en cuanto ella se libró del doctor Zibal. Comieron en un restaurante de las afueras y a las tres de la tarde ya estaban apostados en un punto de la carretera de Chicago. Tuvieron que esperar cinco horas. Escondieron el coche a un lado del camino y, envueltos en una manta, se tumbaron entre unos matorrales desde donde se veía perfectamente la próxima curva por donde aparecería el auto de Spaldi.

Hacía mucho frío. En los campos arados de alrededor aún quedaban grandes manchas blancas, de la última nevada. Los únicos sistemas de calefacción de que disponían eran la manta, una botella de whisky y el calor humano. Estaban muy juntos, muy abrazados.

—Anda, bésame, Zack… Solo un besito… —decía ella, estirando los labios tentadoramente.

Zack sentía como si se le hubiera clavado un anzuelo en el labio y alguien tirara de él.

—No…

—Vamos… Solo uno… Si lo estás deseando…

—Si te doy un beso, luego te daré otro, y luego otro… Y, cuando pase el coche del dinero, estaremos follando como locos y no nos daremos ni cuenta.

Gina se apretaba contra él.

—Si lo estás deseando…

—No lo estoy deseando.

Gina le palpaba el bulto a través del pantalón.

—¿No? ¿Y esto qué es? Estás excitadísimo, Zack… Se te nota en los ojos. Estás como un toro en celo. ¿Prefieres mojarte los pantalones que mojarme a mí?

—No hay necesidad de mojar nada si te estás quieta…

Sentir la blandura de unas tetas como aquellas contra el pecho, y tener aquellos labios abultados y húmedos a menos de cinco centímetros, es demasiada tortura durante cinco horas de espera. Acabaron peleando.

—¿Quieres dejar de hacer muecas?

—¿Muecas? Una vez me dijiste que te gustaba cuando yo hacía así con los labios…

—¡Bueno, pues ahora no me gusta!

—¡Oye, mamón! ¡Si tengo la cara hecha un mapa es por culpa tuya! ¡Tú fuiste el que me sacudió! ¡Y, además, tu plan es una estupidez!

Más tarde, Gina decidió ir a sentarse al coche porque tenía mucho frío. Zack la sujetó, tiró de ella y la chica se hizo daño en un tobillo. Mordió la mano de Zack y esa misma mano se plantó en su cara.

Al mismo tiempo, se reunían en el despacho de Spaldi quince hombres armados. A juzgar por su aspecto, todos ellos debían tener problemas para ver la espalda de la gente. Eran tipos de esos que le invitan a uno a caminar con la espalda contra la pared. Spaldi repartió las coartadas:

—Callough, Hermann, Duke, Hayes, estáis jugando al póquer en el bar de Briggs. Habéis llegado a las siete y no os habéis movido de allí hasta las diez de la noche. Ha ganado Hayes y Duke ha perdido bastante pasta. Lee, Moranti y Cogan os habéis encontrado en el burdel de Sandra… Así hasta dar una ocupación a los quince.

Luego, le hizo repetir a cada uno dónde se suponía que estaba en aquellos momentos, para comprobar si se lo habían aprendido. Aquello le llevó más tiempo del previsto y le puso los nervios de punta. Siempre la misma canción:

—A ver, tú, Moranti, ¿dónde estás ahora?

—Estoy aquí, en su despacho de usted, jefe.

—¡Te pregunto dónde se supone que estás, imbécil! ¡Cuando, mañana, te pregunte la poli dónde estabas a esta hora, ¿qué les dirás?!

—Les diré que yo no sé nada, jefe…

—¡No, estúpido de mierda! ¡Les dirás que estabas en el burdel de Sandra, y que allí viste a Lee y a Cogan…!

—Pero, si luego preguntan a Sandra…

—¡… Sandra les dirá que es verdad porque yo le he dado una pasta gansa para que lo diga!

—Pero si preguntan a Lee, o a Cogan…

—¡… Lee y Cogan dirán lo mismo que tú porque, si no, los enchironan!

Todo el rato igual. Por fin, cuando pusieron cara de haber comprendido, los distribuyó en cuatro coches y salieron ruidosamente hacia el Norte.

A las ocho, llegaban al almacén de O’Quincey, en las afueras de la ciudad.

A las ocho, Zack y Gina vieron el coche de Hollow, que tomaba la curva y emprendía la carretera hacia donde ellos estaban. Gina lo reconoció.

—¡Ese es!

Los dos cogieron las «Thompson», las montaron y apuntaron al frente. Empezaron a disparar justo un segundo antes de que pasara el coche, que se metió inevitablemente en la línea de tiro. Las armas tartamudearon a la vez saltando entre los dedos de Zack y Gina. Desaparecieron los cristales del auto, las ruedas se doblaron como a punto de partirse en dos, los neumáticos se hicieron jirones, hubo un chirrido desgarrador y un solo grito. El vehículo hizo una ese, se salió de la carretera y cayó de lado.

Dijo Zack:

—No te muevas de aquí —y salió corriendo, agachado, la «Thompson» a punto.

Alguien rebullía en el coche volcado. Alguien que lanzaba grititos intermitentes, que abrió la puerta y saltó afuera disparando un revólver en todas direcciones menos en la buena. Apretaba una maleta contra su pecho y echaba sangre por todas partes. Era Hollow y quería huir, pero no sabía por dónde. Se movía como un epiléptico, se detuvo, trató de correr de nuevo. Zack le sacó de su indecisión. Apretó el gatillo de la metre y le envió una ráfaga con intención de partirlo por la mitad. Casi lo consiguió.

Después, todo fue un silencio agobiante. La inmovilidad total.

Y, por fin, Gina salió corriendo del escondite, congestionada, alucinada. Se precipitó sobre el hombre destrozado y le arrancó la ensangrentada maleta de entre las manos. Temblaba al borde de la histeria, la locura brillaba en sus ojos. Abrió la maleta y el viento agitó unos cuantos papeles mecanografiados que la chica cazó a puñados. Por un momento, la dominó el pánico mientras revolvía documentos. Pero, de repente, en un costado de la maleta, encontró tres fajos de billetes de cien y de mil, y estalló en carcajadas histéricas.

—¡Era verdad, Zack! —chilló—. ¡Era verdad!

Zack también estaba muy nervioso. Le entraron las prisas.

—¡¿Estás loca?! ¡Guarda eso y larguémonos de aquí cuanto antes!

Durante el resto del viaje no dijeron ni una palabra. Los dos estaban excitados por la sangre, los disparos y los gritos. Los dos respiraban ansiosamente. Zack tenía ganas de acostarse con Gina, de pegarle un revolcón salvaje para descargar la tensión. Esperaba que Gina participará también de sus deseos. Mientras él conducía, ella trasladó el dinero a una bolsa de viaje. Escondieron la maleta ensangrentada, con todos los papeles de la oficina de apuestas, debajo del asiento.

Tomaron una carretera vecinal, un camino de carros, intransitado e intransitable, sobre el cual el «Buick» saltó, zigzagueó y patinó hasta la orilla del lago. Gina se quedó en el coche. Zack bajó por las rocas con las dos «Thompson» en la mano. Cogió una pesada piedra y, tomando impulso, la lanzó contra la capa de hielo, que allí aún era muy fina. Se produjo un salpicón, un gorgoteo, un boquete. Y, por este boquete, las dos «Thompson» fueron a parar al fondo.

Rodearon Chicago de Norte a Sur, buscando una entrada diametralmente opuesta a la que habrían utilizado de haberse dirigido a la ciudad en línea recta. Se detuvieron en un motel y se inscribieron en él como «señor y señora Basti». Cenaron callados como muertos y se fueron a dormir.

En cuanto hubo cerrado la puerta, Zack se echó sobre Gina. Trató de sujetarla por los hombros y de besarla. Fue como querer agarrar un escurridizo témpano de hielo.

—¡Ah, ahora sí ¿verdad?! —gritó ella—. ¡Ahora sí! ¡Antes, no te gustaba ninguno de mis encantos y ahora sí!

Zack aspiró por la nariz todo el aire de la habitación y lo fue soltando lentamente.

—Nena… No era oportuno… —dijo.

No podía apartar su vista de aquel pecho lleno y apetitoso que se movía en una respiración excitada. Tenía que tirársela o se volvería loco.

—¡Eso dices tú! Pues ahora yo digo que no es oportuno, ¿qué pasa? ¡Y, si quieres dormir en cama, más vale que te busques otra habitación!

—Lo estás deseando… —susurró él, amenazante.

—¡Antes lo estaba deseando!

—¿Qué te pasa, nena? ¿No tienes bastante con ese ojo morado? ¿Quieres tener los dos?

Gina volvió a ser una víbora peligrosa. Dio un paso atrás, cogió la lámpara de la mesa de noche y la blandió como un arma.

—Atrévete a tocarme y te mato.

Zack cerró los ojos y se conformó. De repente, sintió que estaba muy cansado, que ya no podía más. Se encogió de hombros y se fue al cuarto de baño. Cerró la puerta de golpe, hurgó en sus pantalones y sacó al niño.

Cuando Gina abrió la puerta del cuarto de baño, él estaba sentado en la taza del váter y el niño ya se había hecho mayor. Tenía la cabeza coloradota. Zack lo estaba sacudiendo, pero su cara demostraba un profundo aburrimiento. Gina se apoyó en el marco de la puerta y sonrió. Solo llevaba puesta la combinación, se acariciaba el vientre y levantaba la ropa, mostrando los muslos, como sin querer.

—Perdona, Zack… He sido una tonta… —dijo, más suave que una diarrea.

Zack tuvo que echarle una ojeada para convencerse de que se divertirían más juntos que por separado. Se levantó, la abrazó y clavó sus labios en los de ella con brutalidad. Su lengua rebuscó entre las encías, entre los dientes, chocó con otra lengua. Gina lo abrazó con mucha fuerza, restregando su vientre contra el cálido bicho que latía ansioso.

Al poco rato, los dos estaban desnudos sobre la cama, enzarzados en una pelea animal. Ella le rodeaba las caderas con los muslos, ayudándoles en el vaivén. Él estaba congestionado como en los últimos esfuerzos. Gritaron, rugieron, se enseñaron los dientes como lobos antes de atacar, se insultaron. No prestaron demasiada atención a las caricias ni al orgasmo.

Luego, se relajaron y Zack encendió un cigarrillo. Gina dijo que quería poner la radio y que iba al cuarto de baño para lavarse.

Se levantó, cogió la lámpara de la mesa de noche y la descargó justo sobre el puente de la nariz de Zack.

—¡No me gusta que me peguen! —gritó.

Golpeó dos veces más y se detuvo, asustada. Tiró la lámpara a un rincón, cogió la bolsa del dinero y se largó.

VIII

Zack despertó a las cinco de la mañana con un taladro que le partía en dos la cabeza a la altura de los ojos. Durante unos minutos interminables, pareció que iban a estallarle los tímpanos, los globos oculares, la nariz, el cerebro. Estuvo un rato conteniendo los gritos de dolor, blasfemando, retorciéndose sobre la cama y sujetándose una mano con otra, aprisionándolas entre los muslos para vencer la tentación de tocarse la cara. Poco a poco, la tortura fue remitiendo, o Zack se fue acostumbrando a ello, y a ciegas, buscó el interruptor de la luz. No lo encontró, la lámpara ya no estaba sobre la mesa. Se incorporó y todo comenzó a darle vueltas, sintió una náusea y estuvo a punto de vomitar. Tardó siglos en ponerse de pie y conservar el equilibrio. Se vistió a oscuras, apoyándose en la pared y en los muebles, tambaleándose, tanteando, siempre a punto de caer. No se atrevió a ponerse la camiseta por la cabeza, ni se acordó de ponerse los calzoncillos, ni de abrochar su cuello, se guardó la ropa interior y la corbata en el bolsillo, cogió el sombrero de un zarpazo y se lo encasquetó de cualquier forma, quedando coronado con un ridículo buñuelo informe.

Tendría que haber hecho muchas cosas. Tendría que haberse lavado la cara, debía tenerla cubierta de sangre, el agua fría le habría ido bien al golpe. Tendría que haber borrado sus huellas dactilares, tendría que haber revisado si se olvidaba algo, si algo se le había caído del bolsillo. Pero aquellos latidos en su cerebro, aquel pinchazo insoportable entre los ojos, sabor de sangre en la lengua, reseco, doloroso, en el fondo del paladar, lo estaban volviendo loco. No le dejaban pensar.

Salió al frío y a las tinieblas exteriores y empezó a tiritar como un muñeco de cuerda. Nevaba como si el techo del mundo se estuviera viniendo abajo. Se le hundieron los pies hasta el tobillo y le irritó el frío contacto de la nieve a través de los calcetines. Hacía un frío de mil demonios, no se veía a un metro, a duras penas podía mantener los ojos abiertos y, además, estaba soltando lágrimas como una fuente.

«No tengo nada roto —se repetía—, no puedo tener nada roto».

Habían dejado el «Buick» a unos quinientos metros del motel, por precaución, como si los ladrones del coche lo hubieran dejado abandonado. Al día siguiente, habrían comprado billetes de tren y se habrían largado hacia el Sur, a Miami, a algún lugar donde nadie los buscara. Había que cambiar de planes. La prudencia le indicaba que no era oportuno ni siquiera regresar a la ciudad de Vito Spaldi, pero la cabeza de Zack no funcionaba debidamente. De forma que recorrió los quinientos metros dando traspiés, hasta que pudo dejarse caer sobre el asiento del «Buick». Allí, perdió mucho tiempo tratando de entrar en calor, blasfemando contra Gina, contra Spaldi, contra el puto dinero, contra Dios y todos los santos. Eso le indicó que empezaba a recuperar la lucidez. Cuando estuvo seguro de ello, puso el coche en marcha.

Dio un par de patinazos por el camino. Seguramente, de haber encontrado otro coche corriendo en dirección contraria, habría chocado contra él. Conducía como un autómata ciego y estúpido. Pero llegó. Y detuvo el «Buick» a tres calles de su despacho, en un descampado salpicado de basura y chatarra. Entonces, observó que se había sosegado; que, a pesar de que su cabeza estaba a punto de estallar en pedazos, aún podía pensar.

Era un peligro que Gina anduviera por ahí sola con el dinero. Esa era otra idea que le obsesionaba. Ojalá comprara un billete de tren y se largara a Florida sin perder tiempo. Como la pescaran los hombres de Capone, estarían perdidos, ella y él. Con la diferencia de que él ni siquiera habría podido disfrutar ni un minuto de los quince mil dólares.

Con la manivela qué encontró en el capó, rompió todos los cristales del «Buick», desgarró la tapicería e hizo polvo el motor. Luego se meó dentro del coche. Aquello desviaría todas las sospechas de él. Lo atribuirían a algún borracho, algún loco, unos gamberros o a algún enemigo personal del dueño del cacharro. Destrozó la cerradura de una de las portezuelas. Él había conseguido abrir con una ganzúa y no eran muchos los que podían disponer de ganzúas en una ciudad como aquella.

Durante todo el proceso de destrucción que, además, sirvió para que se desahogase, encontró la maleta ensangrentada debajo del asiento. Demonios, la tenía completamente olvidada. Cuando se habían desprendido de las «Thompson», al ver que Gina no le decía nada de la maleta, decidió conservarla para estudiar los papeles y documentos que había dentro. Eso también podía tener algún valor. Pero, luego, al ir al motel, con los nervios, la precipitación, el frío y la obsesión por acostarse con Gina, se le había olvidado. Habría sido fatal dejarla en el coche. Cargó la maleta bajo el brazo y se encaminó hacia su despacho.

Se expuso a que le vieran trajinar en el coche robado, se expuso a que los hombres de Spaldi lo encontrasen en la calle con la puta maleta ensangrentada, o a que le estuvieran esperando en la oficina, se expuso a todo lo que un hombre puede exponerse. Pero llegó a su sancta sanctórum sano y salvo, se dejó caer en el sofá y estuvo liquidando toda su reserva de whisky hasta que amaneció. Entonces, se durmió.

A las once de la mañana, telefoneó a un doctor y le contó la historia del golpe contra una puerta. El médico no se molestó en contradecirle. Ni fueron por él los hombres de Spaldi, ni los agentes del sheriff, ni tenía nada roto, ni se murió.

Podía considerarse afortunado.

IX

Los hombres de Spaldi llegaron al almacén de los irlandeses a las ocho y siete minutos. Se desplegaron en una desordenada formación de combate, dispararon tres metralletas contra el portón para abrirlo y comprobaron que allí no había ninguna reunión en la cumbre. Solo tres guardianes jugaron al póquer. Les volaron la cabeza a los tres.

Después de zumbarse unas cuantas de las cajas de whisky que se apilaban allí, le pegaron fuego al almacén. Bailaron, rieron y dispararon en torno a la hoguera, en la esperanza de que el resto de los irlandeses acudieran al desafío.

El único que no reía ni cantaba era Vito Spaldi. Lloraba. Lloraba a lágrima viva dentro de un coche. Una vez, Tony Lombardo le había dicho que él nunca llegaría a nada porque era un tonto. «Eres un tonto», le dijo, dándole con el índice en el pecho. En aquel momento, Vito le estaba dando toda la razón.

No pudo pensar hasta la mañana siguiente, después de la visita de Irwin, el delegado del sheriff. El poli entró diciendo que acababan de encontrar un coche de la propiedad de Spaldi, en la carretera de Chicago, convertido en un colador. Y dos hombres muertos: un tal Guzzler y un tal Hollow. Luego, como sin darle importancia a nada, pasó a hablar del incendio del almacén del Norte. Dijo que ya sabía que los Campesinos de la zona tenían coartada, pero, de cualquier forma, esperaba que su visita sirviera de advertencia. Vito Spaldi, con la cabeza entre las manos, parecía no escucharle. El delegado del sheriff dio media vuelta y salió del despacho. Spaldi echó la llave por dentro y se tumbó sobre el sofá. Le temblaban las manos, los ojos y el cerebro.

Luego, telefoneó a Chicago. Habló con Jake Guzik porque Frank Nitti no estaba. Desde el otro lado del hilo cualquiera hubiera imaginado que estaba de rodillas lamiendo el suelo humildemente. Dijo que los irlandeses le habían atacado, que iniciaban una ofensiva, que había creído más oportuno no enviar el dinero con aquel vendaval alrededor. Guzik le aconsejó que esperara a que se calmaran las cosas antes de hacer el envío y que, sobre todo, no tomara ninguna iniciativa por su cuenta. Parecía preocupado.

A continuación, llamó a Frabelli, que desde la noche anterior se había convertido en su segundo de a bordo. Le ordenó que movilizara a todos sus hombres para encontrar al mal nacido hijo de puta que había matado a Hollow y a Guzzler y que se informara de todos los rumores que corrían acerca del día anterior.

Por fin, se tomó un calmante y se puso a pensar.

Aparte de la gente de Chicago, solo tres personas conocían la existencia del envío del dinero. Nick Dosio, que estaba muerto. Johnny Hollow que estaba muerto. Y Vito Spaldi, que era él mismo y estaba vivo, pero no había dicho nada a nadie. Dosio también habría cerrado la boca. Era listo, sabía lo que se jugaba, precisamente él había aconsejado el silencio total cuando Spaldi le dio la carta de Nitti. Spaldi no podía sospechar que Dosio conservara aquella maldita carta. Esas cosas se destruyen después que uno ha memorizado el contenido. Él mismo se lo había dicho a Dosio: «Memorízala y destrúyela», y Dosio había dicho Okey.

John Hollow tampoco se habría ido de la lengua. Tenía demasiado miedo, no se había atrevido ni a abrir la maleta cuando la recogió. Sabía lo que se jugaba si se corría la voz. No, imposible. Por eliminación, solo quedaba un sospechoso: Vito Spaldi. Esto es: él mismo.

Sacó espuma por la boca, dio puñetazos en los muebles, se tiró de los pelos. Fue un buen sistema para que, al fin, su cerebro se pusiera en marcha. Si aquella era la forma para conseguirlo, uno comprendía que Spaldi pensara tan de tarde en tarde.

Al fin, rechinaron las turbinas y empezó a salir humo por sus ojos.

Gina, dijo. Gina le había hablado de la reunión de los irlandeses. Ella sabía que, para atacar a O’Quincey, necesitaría a todos sus hombres. Sabía que no contaba con demasiados. Ella le había incitado, había insistido, para que atacara el almacén. Ella le había mentido y, por su culpa, había dejado sin escolta el envío de dinero. Gina.

El oxidado cerebro de Spaldi siguió rechinando.

Pero Gina no podía saber nada del envío. Alguien tendría que habérselo explicado para conseguir su complicidad. Y él no había dicho nada a nadie. Solo a Nick Dosio y a Hollow… Entonces, a su memoria acudió una conversación telefónica con Hollow. La había mantenido el sábado, después de la muerte de Dosio. Y recordó a una putita rubia, de pechos pequeños, pezones sonrosados, desnudándose, obligándole a colgar el tubo.

—¡Espera! ¡Luego te llamo! —recordó haber gritado. Aullado, más bien. Y había colgado el auricular para mirar a una colegiala pervertida que cantaba y bailaba con un meneo de tetas que hacía castañetear los dientes.

Ella era la que había oído todo. Ella se había conchabado con Gina. Le había dicho: «Tú solo tienes que conseguir que el dinero vaya sin escolta», Gina había montado el espectáculo.

Gina y la niña… ¿Cómo se llamaba? Spaldi sabía que le había dicho cuál era su nombre. No se paró a pensar que pudiera ser un nombre falso. No se paró a pensar que el secreto pudiera haberse filtrado debido a un fallo de los de Chicago, o debido a la inteligencia de los irlandeses, o debido a la estupidez de Dosio, de Hollow o de Guzzler. Necesitaba un culpable inmediatamente, un culpable al alcance de la mano, al que poder castigar personalmente. Y aquella chica, ¿cómo se llamaba?, era su culpable. Tenía que encontrarla como fuera, tenía que recordar su maldito nombre… Pensó en el triángulo de pelo rubio, en la boca de puta… El triángulo de pelo rubio… La boca… Se humedeció los labios… Recordó: Cunninlingus. Y, luego Cunningham.

Linda Cunningham.

Salió al pasillo gritando:

—¡Quiero que me traigan a esas dos putas inmediatamente!

Uno de los Campesinos lo miró parpadeando, sin comprender.

—¿Mande? —dijo.

X

La cara de Zack parecía una gran patata violeta. Había recibido los golpes el domingo y, cuando se quitó el vendaje el jueves, delante del espejo se confesó que era el monstruo más horroroso que había visto en su vida. La nariz parecía una berenjena deforme, tanto por su tamaño como por su color. Y ese mismo color oscuro, entre el azul intenso y el rojo rabioso, se extendía desde las bolsas de sus ojos hasta el labio superior. Parecía un mandril. Por si fuera poco, los otros dos golpes le habían deformado la frente proporcionándole un par de magníficos cuernos. Y, además, ese dolor insistente, metido ahí dentro, para recordarle su aspecto en caso de que se le ocurriera tirar el espejo por la ventana. Afortunadamente, la fuerza de Gina no era nada espectacular.

Con los pies apoyados en un cajón abierto y una botella de whisky en la mano, Zack pensaba que, de no ser por aquella hija de puta, babosa de mierda, él tendría en aquellos momentos siete mil quinientos en el Banco. Con un poco de suerte, los quince mil y, además, alguien que le calentara la cama. Pero Zack era de esas personas que siempre tienen mala suerte. Para poner un ejemplo, digamos que cada vez que pensaba en aquella babosa asquerosa, en la mala puta que era Gina, se ponía caliente de inmediato y, estuviera donde estuviese, tenía que sacar el bicho y sacudirlo cerrando los ojos como un colegial. Aunque le costara aceptarlo, Zack se había enamorado de Gina. Ahora comprendía por qué le había costado tanto endiñarle la somanta.

Normalmente, para librarse de tan pernicioso enamoramiento, Zack se habría buscado otra furcia. Pero, en aquellos momentos, no tenía pasta ni valor para salir a la calle. De forma que no le quedaba más remedio que emborracharse y masturbarse.

A las tres de la tarde ya había conseguido ponerse como una cuba. Podía pasar a la segunda parte del programa. Desabrochó el pantalón y se puso a tocar la flauta hasta que se estiró como un trombón de varas y se puso del tamaño de un saxofón. Cerraba los ojos y veía los prietos pechos de Gina, esféricos, enormes para su cuerpo delgado, sus piernas de movimientos armoniosos, su…

Alguien llamó a la puerta del despacho y accionó la manija para entrar. Zack bajó los pies y escondió la orquesta debajo de la mesa.

No le hubiera sorprendido ver aparecer a tres matones de Spaldi con metralletas. No le hubiera sorprendido la presencia del adjunto del sheriff Irwin con unas esposas a su medida. Pero aquellos dos ancianos de andar fatigado, de mirada lacrimosa, le dejaron sin habla. Automáticamente, se dio cuenta de que tenía una cogorza como un piano y de que aún no se le había terminado la sed. La vejez siempre le había deprimido.

Antes, en la ciudad había tres o cuatro agencias de investigación privada. Cuando la miseria empezó a arrasar con todo, «Speedye Investigations» fue la única que consiguió resistir. Por eso acudían a él. Por eso acudían a él aquellos ancianos hijos de puta para contarle desgracias que le tenían sin cuidado, que hubiera preferido ignorar para siempre.

Los dos viejos (macho y hembra) se sentaron ante él y le miraron largo rato en silencio. Se creyó en la obligación de romper el hielo.

—No se preocupen por mi jeta. Me la pinto así todos los jueves.

—Necesitamos de sus servicios —le dijeron. Y su voz era tan dulce, tan inofensiva, que Zack se confió.

—Pues ustedes dirán —replicó desde el otro lado de la cortina de niebla que levantaba la curda—. Son los primeros clientes que tengo desde que los Estados Unidos se hicieron añicos.

—Tenemos un problema —anunció el viejo macho.

—Todos los que vienen aquí tienen problemas… Todos son cobradores y no les pago —rio él.

—Queremos que encuentre a nuestra nieta.

—Yo nunca encuentro mujeres. Son ellas las que me encuentran a mí —siguió riendo—. Salgo con esta pinta y me las llevo de calle.

Le enseñaron una fotografía. Se trataba de una rubia muy joven. Tenía ojos de colegiala y boca de puta. Era hermosa.

—… Pero a esta la iría a buscar hasta el fondo del mar —añadió al ver el retrato—. Y eso que no sé nadar.

—Solo tiene diecisiete años —gimió uno de los dos, el viejo o la vieja, qué más daba, como si tener diecisiete años fuese una desgracia. La nena de la foto estaba como dios—. Y Vito Spaldi la ha secuestrado.

Zack olvidó de repente todo lo que le sugerían los labios de la nena. Tragó saliva. La vieja hembra siguió hablando.

—Vito Spaldi, ese gánster, ya sabe quién decimos. La ha secuestrado. Dice que le robó quince mil dólares…

—… Dos matones vinieron a vernos, ayer. Dijeron que, si no devolvíamos el dinero, la matarían. Alguien le ha robado ese dinero a Vito Spaldi y cree que ha sido nuestra nieta.

Los dos estaban a punto de echarse a llorar y al viejo le caía moquita de la nariz. A Zack se le había pegado la lengua al paladar y, si no bebía un trago, podía quedarse mudo para siempre. Reprimió el movimiento de su mano hacia la botella. La sinfónica se había desmayado de la impresión, debajo de la mesa…

—Haga algo, por favor… Encuentre a quien robó ese dinero… No fue Linda, se lo juro…

—Se llama Linda Cunningham…

—Le pagaremos.

Los gemidos de los viejos se amontonaban en el cerebro de Zack que ya no entendía, no quería entender nada. Estaba cagándose en todo lo creado y por crear, estaba cagándose en la madre que lo parió y en el padre que permitió a su madre que pariera. Estaba cagándose en la economía de los Estados Unidos. Si no se hubiera venido todo abajo y aún hubiera cuatro agencias de detectives en la ciudad, solo habría un 25% de posibilidades de que esos viejos chochos fueran a verle. Aprovechó para cagarse en los padres de los viejos. Y, por fin, dijo:

—Haré lo que pueda. ¿Cómo han dicho que se llama la nena?

—Linda Cunningham…

—Anótelo por favor. Yo… Ahora no puedo… Estoy pensando… Anótelo aquí mismo, en este paquete de tabaco, sí, no se preocupe, y la dirección también. Dónde viven, y eso…

Se lo anotaron.

—Tiene una amiga, Marjorie… Ella le podrá contar más cosas. Canta en un bar…

—Anótelo también… Marjorie… Ahí mismo, sí.

Lo anotaron también.

La antigüedad macho se puso en pie, rebuscó en sus bolsillos y sacó un puñado de dinero. Dinero que, hasta aquella mañana, había estado escondido en un jarrón con flores y que habían decidido desenterrar para pagar al salvador de su nieta. Todo lo que tenían, seguro. Zack estuvo a punto de echarse a llorar. Estuvo a punto de decirles que trabajaría gratis para ellos, que todo era culpa suya, pero por suerte se contuvo. Una mano voló a coger la pasta y la otra se sumergió en busca de la botella y emergió directamente a la boca. Zas, lingotazo y, con los ojos más brillantes del mundo, miró a los dos vejestorios. «Eran como dos momias egipcias —pensó—. Todo es una broma. Aquí al lado vive un egiptólogo y me las ha enviado para reírse un rato». Pero dijo:

—Yo salvaré a su nieta. Se lo juro. O moriré en el empeño.

La vieja se lanzó a besarle la mano. Zack pensó si sería una buena idea aplastarle la cabeza contra la mesa, de un botellazo. Decidió que no.

El viejo le estrechó la mano. Lo miró directamente a los ojos y le endiñó un discurso que Zack aprovechó para contar el dinero.

—Confiamos en usted, señor. En estos tiempos que corren, es muy difícil encontrar a personas dispuestas, g como usted, a enfrentarse a tan peligrosos gánsteres a cambio de unos pocos dólares. No podemos pagarle más, pero le garantizo que, si libra a nuestra nieta del peligro que corre, a usted nunca le faltará el pan en la mesa… ni el whisky en la botella.

Zack levantó la vista de los arrugados billetes.

—¿Tiene usted una destilería clandestina?

El viejo le hizo un guiño. Simpático, el viejo. Zack trató de levantarse, pero se le resbaló la mano y estuvo a punto de caerse al suelo.

—¿Le ocurre algo? —preguntó la vieja.

—Estoy enamorado —recordó Zack.

Los ancianos le dedicaron una tierna sonrisa de comprensión y compasión a la vez. Dieron media vuelta y salieron por donde habían entrado. Zack se echó las manos a la cabeza

XI

Aún tenía la cabeza entre las manos, quizás incluso se había dormido, cuando se abrió la puerta y entró Schpruntz.

Era un jovenzuelo con traje claro a rayas, sombrero de paja y botines. Largas pestañas, ojos azul cielo, boquita de piñón. Zack lo miró con ojos turbios y se dijo: «Un mariquita». Luego, vio a los dos monstruos que venían tras él y pensó: «Un mariquita muy peligroso».

—Señor Dallara… Me llamo Schpruntz.

—Podría llamarse cosas peores.

Schpruntz se volvió hacia los dos orangutanes vestidos de personas y solo parpadeó. Los dos comprendieron en seguida. Sin duda, estaban amaestrados. Rodearon la mesa y agarraron a Zack de los brazos, lo levantaron en vilo. El primer puñetazo en el estómago habría partido en dos una secoya. El segundo habría hecho que se tambaleara el Empire State. El tercero empezó a doler, y Zack lanzó un rugido.

Lo soltaron y vomitó con la cara contra el suelo. Sacó hasta la primera papilla. Cuando terminaron los estertores agónicos, empezó a blasfemar, los insultó a gritos haciendo inútiles esfuerzos por levantarse. Schpruntz retiró a sus paquidermos y se sentó tranquilamente, esperando a que terminara el festival.

Por fin, Zack se cansó de insultar. Recuperó la respiración y se enfrascó en la delicada y trabajosa tarea de levantarse. Empleó tres días con sus noches para conseguir colocar el culo en el sillón. Schpruntz le dedicó entonces una sonrisa y le mostró una tarjeta. En ella decía solamente: Franz Schpruntz. Compra-Venta, Chicago. Y empezó a hablar.

—Esto ha sido solo para que se haga una idea acerca de con quién está hablando. Ahora, pasaré a contarle mi caso. Señor Dallara: estoy enamorado.

Zack lo miraba sin ver. Tenía las manos, la cara y la pechera de la camisa sucias de vómitos. Olían mal. Le dolía todo el cuerpo, estaba borracho, cansado, harto, viejo, derrotado para siempre jamás. Cerró los ojos un segundo para dar a entender al maricón aquel que lo estaba escuchando atentamente.

—Y acudo a usted, precisamente a usted, y no a cualquier alcahuete de Chicago, porque se da la circunstancia de que usted puede resolverme el problema sin cobrarme un centavo. Ya sabe cómo está la vida, centavo ahorrado es centavo ganado. —Los ojillos miraban cada detalle de la habitación, nerviosamente, buscando la mejor forma de expresarse—. Verá: yo sé que usted será tan amable de ayudarme gratuitamente porque… usted le ha robado quince mil dólares a Vito Spaldi, y yo lo sé, y si Vito Spaldi se entera de eso… Es decir: Si se enterara la gente de Capone porque, como usted no ignora, el dinero pertenecía realmente a Capone… En fin, si esto se sabe, lo va usted a pasar muy mal…

Zack abrió la boca lentamente y, lentamente, pronunció:

—¿Cómo coño sabe usted…? —rectificó—: ¿Quién le ha contado esa mierda?

Schpruntz le miró muy animado.